日本三大菓子処と言われているのが、「京都」「金沢」「松江」。

3つの町に共通しているのは、殿様のお膝元、茶の湯文化が発達した城下町であることです。

お殿様がたちが食べていた貴重な菓子が、やがて庶民の間で親しまれる郷土菓子になったり、その土地を代表する銘菓になったり、城下町とお菓子の関係は無視したくてもできないのです。(日本史苦手、城興味ない・・・)

ちなみに、松江三大銘菓といわれているのは、「山川」「若草」「菜種の里」。

不昧公のお菓子

松江のお菓子を語るにあたって避けて通れないのが、不味公(ふまいこう)。

松平家7代藩主の松平治郷(1751~1818年)で、江戸時代の代表的茶人の一人。

茶の湯の文化を松江に浸透させ、また、収集した茶器の銘品・銘菓は「不昧公御好み」として現在にも伝えらる。

日本三大銘菓のひとつ「山川」も「不昧公御好み」の菓子です。

以下、「不昧公御好み」の菓子を集めてみました。

山川

和三盆を使った、しっとりとした落雁。ちぎって食べるのが特徴。

赤と白の二色の対が基本です。赤で紅葉の山を、白で川の水を表す。

大正時代に風流堂が復刻させた。

風流堂 寺町本店

島根県松江市寺町151

1890年(明治23年)

若草

求肥に薄い緑の寒梅粉をつけたもの。

若草 松平不昧公の歌から命名されたという。

明治時代中期に彩雲堂によって復元。

彩雲堂 本店

島根県松江市天神町124

1874年(明治7年)創業

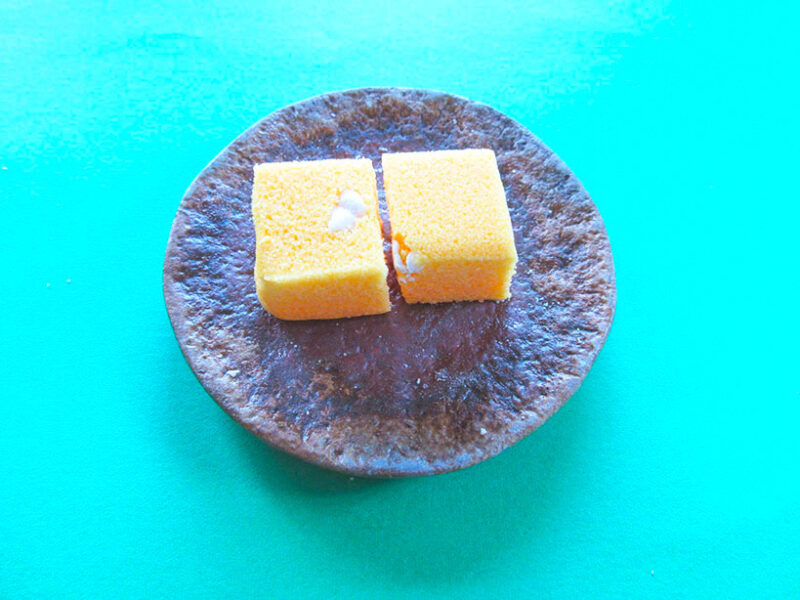

菜種の里

寒梅粉と砂糖を使いしっとりと仕上げた菜の花色の落雁。

焙じた玄米を散らす。

春の菜の花畑を蝶が舞うさまを表現している。

菜種の里は三英堂のみ販売。

三英堂 寺町本店

島根県松江市寺町47

1929年(昭和4年)創業

姫小袖

皮むき餡を、和三盆糖で打ち上げた打菓子。

お殿様からお茶会用に特別に命じられたお留め菓子。

当時は他に売ってはいけなかった。

一力堂 京店本店

島根県松江市末次本町53

1751~1764年(宝暦年間)創業

初代の三津屋作兵衛が、松江藩の御用達を務めていた。